佛教多媒體人才培訓中心培育『指尖說法人』 課程秒殺顯現人才需求

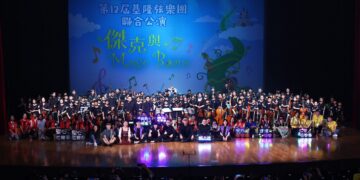

【記者陳法水/新北報導】 初夏的元亨寺臺北講堂瀰漫著快門聲與法喜,佛教多媒體人才培訓中心於2025年5月24日至25日舉辦『手機攝影工作坊』,吸引全臺10位法師與40位居士學員共襄盛舉。這場由僧伽長照協會與妙法聞香基金會共同支持的課程,不僅是一場技術教學,更是一場『以影像供養十方』的修行之旅。

佛教多媒體人才培訓中心成立宗旨,正是為了解決當代佛教弘法人才的斷層危機。中心特別之處在於『僧俗共學、聖凡兩利』,讓在家居士與出家法師共同學習,打破傳統框架,使弘法方式與時俱進。此次課程名額甫推出即秒殺,三天內報名額滿,顯見佛教界對於多媒體人才培育的迫切需求。

科技中修持:化解人才斷層的燃眉之急

成立於2023年的佛教多媒體人才培訓中心,以『培育新世代弘法尖兵』為使命。面對佛教人才青黃不接的困境,中心首創『僧俗共學』模式,讓法師與居士在數位創作中共參法義。

會常法師更貼心購置數十套專業器材,從三腳架到補光燈一應俱全,讓學員能實際操作,從構圖到後製,一步步掌握手機攝影技巧,學員直呼:『原來手機就是現代法器!』。正如他所言:「佛教需要『會說故事的法師』,與其等待年輕人走進道場,不如讓法師學會用鏡頭帶佛法走進人群」。

陳正勳導演強調,當代弘法需借力科技浪潮。課程設計以『實戰演練』為核心,學員們從晨鐘暮鼓拍到佛前供花,甚至有學員打趣:『連落葉飄下的弧度,都是佛祖在教我們構圖』!

名導領航 打造弘法夢之隊

擔任中心主任的陳正勳導演,生日恰逢開課首日,他將這份因緣視為最珍貴的禮物。曾獲多項大獎的他,肩負三大使命,致力於打造專業且具創意的弘法團隊。

第一,培力僧俗成為自媒體達人,讓法師掌握現代傳播技能,使道場故事被更多人看見;第二,推動『故事弘法』,將深奧佛經轉化為動人敘事;第三,巡迴分享生命教育,串聯跨世代善緣。

開課當天,學員們以十小時全神貫注的學習回應這份『光中化佛無數億』的深意。

點亮影像之光的引路人

本次工作坊邀請多位重量級講師,帶領學員探索攝影與佛法的交融之美。

會常法師以『長照心』培育『新媒體力』,多次實踐『以音聲為佛事』,並推動法師免費參訓機制,降低學習門檻。陳正勳導演擅長將社會議題化為詩意影像,他曾說:『鏡頭是渡人的舟,也是修行的鏡。』助教李濬彤為高爾夫賽事攝影專家,教導學員『聽見寧靜』的禪攝美學;張郁汝助教則為新媒體藝術先鋒,示範如何讓佛理在數位畫布上『筆筆生蓮』。

『好的照片會自己誦經。』助教群帶領學員實拍寺院光影,從佛龕燭火到廊柱斜陽,處處皆是『不離世間覺』的創作素材。

攝影五心法 看見世界的溫柔

課程核心貫徹『攝影即修行』理念,提出五大心法:

1.觀察的藝術:盲人攝影師李娜閉眼拍攝,用觸覺『聽』見風中經幡的擺幅和光影,用皮膚感受風的方向,拍出超越視覺的美。

2.耳朵的創作:傅高山記錄海浪聲紋,記錄土地深層的記憶,讓照片自帶經頌韻律,學員驚驚嘆:『原來快門聲是佛陀的切頻』!

3.守門人的角色:日本攝影師石內都拍攝《1947》系列,在50位同齡女性的手腳皺摺中,見證『傷痕即勳章』的生命禮讚。

4.永保好奇心:學員繞佛塔108圈,發現『每一步都是新視角』,連殿前鴿子振翅都暗合『飛光化佛』之喻。

5.多走多看多拍:學員彼此互勉『把鏡頭當念珠』,每日拍攝108張照片作為修行功課。

以『無畏施』的慈悲 成就無憂向學

從報名秒殺到課程設計,處處可見『無畏施』的慈悲:

全勤退費機制:收取500元保證金鼓勵精進,法師更享免費參訓殊遇。

安居護學:提供遠道學員清淨住宿,實踐『身安則道隆』的古訓。

健康把關:每日入場量額溫、備妥防疫物資,落實『護生即護法』的悲願。

按下快門就是修行

學員們紛紛表示,這場工作坊不僅學到技術,更是一場心靈洗禮;每個鏡頭捕捉的瞬間,都是菩薩的微笑,而手機裡的方寸螢幕,亦可映現無邊法界。佛教多媒體人才培訓中心的手機攝影工作坊,不僅培養了一批『指尖說法人』,更為佛教弘法開闢了新徑。

在數位時代,影像已成為重要的溝通語言,而這場課程證明——佛法,始終與時代同行。

![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/484416117_122148183224564414_2022793461796062593_n-360x180.jpg)

![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/475124989_122138600534564414_5098057897882802451_n-360x180.jpg)

![[九型人格專欄]【下集】九型人格的習慣策略:打造專屬成功模式](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/485825496_122150271926564414_9054305621568034742_n-360x180.jpg)

![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/482962107_122147791340564414_6695923268119771423_n-360x180.jpg)

![[老鬼譚直銷專欄]邀約到場不是結束,而是成交的開始](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/482024255_4003090606632661_4408849211036270947_n-360x180.jpg)

![[老鬼譚直銷專欄]想賺錢卻不想學?](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/481820331_122146449434564414_9052605497599197724_n-360x180.jpg)

-360x180.jpg)

欣賞謝德祥副總(右)在裝修業的專業實力,並認為天然防潮石膏磚)-360x180.jpg)