文/李文煥

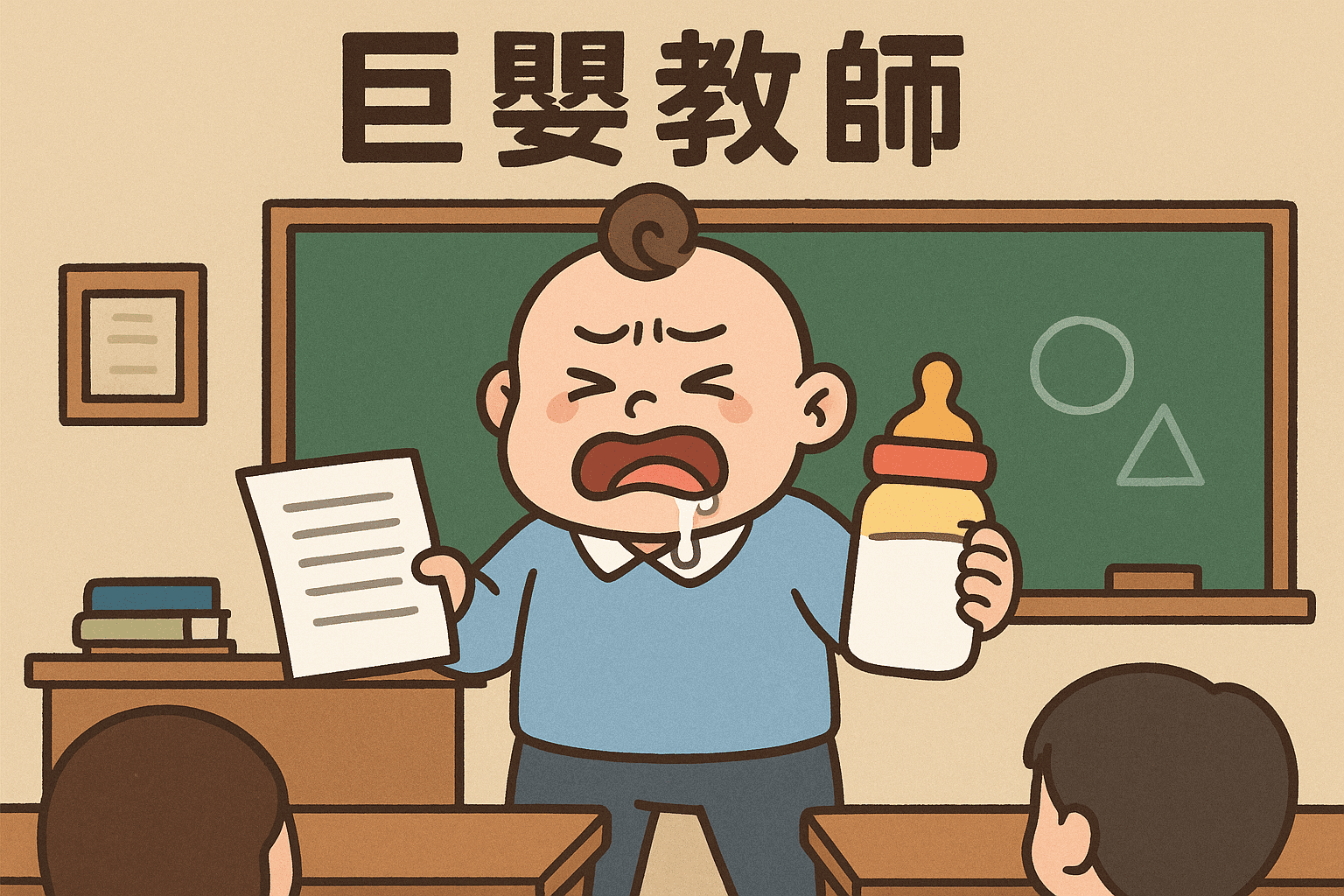

當教育部近日宣布增設「教師身心調適假」以回應第一線教育人員長期承受的壓力時,社會輿論出現兩極反應。一方認為這是必要的制度性修補,象徵教育現場終於承認教師不該是永遠的「鋼鐵人」;另一方則質疑,當學校裡的情緒勞動早已瀰漫、教師專業焦慮高漲之際,三天假期能否真正讓教師的身心獲得調適?抑係,只是讓原本未解的教育情緒文化問題,再度被包裝為「制度性關懷」而逃避了真正的反省。近年來,社群平台上「巨嬰學生」與「巨嬰家長」的討論此起彼落,人們慣以此來形容那些缺乏自我負責、動輒投訴、情緒化反應的教育參與者。但鮮少人願意承認,教育體系內部也存在另一種「巨嬰」現象——那就是「巨嬰教師」。

所謂「巨嬰教師」,指的是那些身為教育者,卻在專業自主與責任意識上仍未成熟的教師。他們或許在教學技巧上嫻熟,卻在情緒管理、倫理判斷與師生關係中顯得脆弱甚至逃避。面對課程改革,他們第一反應是「又要改、很麻煩」;面對學生挑戰,則以「學生越來越難教」為理所當然的抱怨;面對行政要求,傾向以自我受害的姿態訴苦,而非尋找改善之道。這樣的心態,正如嬰兒般渴望外界滿足、依賴他人安撫、缺乏自我調節能力。若學生被批評為不肯長大,那麼部分教師同樣顯示出情緒上的依賴與責任的逃避,只是換了角色,問題本質並未不同。

這樣的「巨嬰化」其實與整體教育情緒文化息息相關。台灣的教育體系長期在「高期待、低支持」的環境中運作。社會要求教師同時是知識傳遞者、情緒照顧者、行政承擔者,卻缺乏對其情緒勞動的正視與回饋。於是,許多教師在壓力之下逐漸內化出一種防衛性的情緒文化:表面上維持專業形象,底下卻以抱怨、冷漠或消極來保護自己。當這種文化延續下去,教師群體逐漸失去自省的能力,將制度問題、學生問題、家庭問題都外化為「別人的錯」,而忽略了教育者自身也是情緒文化的共構者。換句話說,「巨嬰教師」並非單一個體的缺陷,而是整個教育系統在壓力與逃避交織下的產物。

在這樣的背景下,「教師身心調適假」的推出,表面上看似為教師爭取喘息空間,但若沒有配套的情緒教育與專業支持,其效果恐怕只會淪為短暫的安慰劑。休息固然重要,然而真正的「調適」不只是離開學校一兩天,而是重新學會面對教育現場的情緒張力——學生的不服從、家長的質疑、社會對教育的苛責,這些都不會因為假期而消失。若教師缺乏情緒反思與支持機制,假期結束後仍會回到同樣的焦慮循環,甚至更深陷「我付出那麼多卻沒被理解」的受害者思維。

事實上,教師的情緒成熟與專業成長應該被視為教育改革的核心,而非附屬議題。當教育現場充滿對「巨嬰學生」與「巨嬰家長」的指責時,教育者更應該反問自己:我們是否也在以相似的方式逃避責任?是否在面對變動與挑戰時,選擇情緒反應而非理性對話?真正的專業成長,應該包含自我照顧與自我覺察的能力,也就是能區分「我現在需要被安撫」與「我能主動調整」之間的差別。若教師不能在自身情緒上長大,又如何引導學生學會面對挫折與社會複雜性?

近來關於「校事會議」的爭論正是一面鏡子。原本設計用來保障學生與弱勢權益的制度,卻在實務中被濫用為家長與學生情緒發洩的出口,導致教師陷入更深的不安與防衛。這樣的困局表面上是權力不平衡,深層卻是教育情緒文化的惡性循環:各方都在爭取被理解、被照顧,卻鮮少真正傾聽與承擔。教師若在這樣的結構中也採取「被害者」心態,便與家長與學生的「巨嬰」行為形成互為鏡像的映照。

因此,「身心調適假」的出現應該被視為一個契機,而非終點。它提醒我們,教育專業的永續不在於更多的假期,而在於更成熟的情緒文化與制度支持。教育現場需要的不只是讓教師「休息」,更需要讓教師「長大」——學會自我照顧、自我覺察與自我反省,建立專業社群的支持網絡,發展共同面對壓力的策略。唯有當教師能在專業與情緒上真正成為成熟的個體,教育體系才能擺脫互相指責的惡性循環,回到以學生成長為核心的本質。

巨嬰教師並非單純的道德指控,而是教育情緒文化未被療癒的徵兆。當我們批判學生與家長「不長大」時,也該問問自己:教育者是否也還停留在被動依賴與情緒防衛的階段?唯有教師願意先長大,教育才可能真正成熟。教師身心調適假的價值,不該只是多放幾天假,而應是一面照見教育文化的鏡子,提醒我們成為更有力量也更有覺察的教育者。

![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/484416117_122148183224564414_2022793461796062593_n-360x180.jpg)

![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/475124989_122138600534564414_5098057897882802451_n-360x180.jpg)

![[九型人格專欄]【下集】九型人格的習慣策略:打造專屬成功模式](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/485825496_122150271926564414_9054305621568034742_n-360x180.jpg)

![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/482962107_122147791340564414_6695923268119771423_n-360x180.jpg)

![[老鬼譚直銷專欄]邀約到場不是結束,而是成交的開始](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/482024255_4003090606632661_4408849211036270947_n-360x180.jpg)

![[老鬼譚直銷專欄]想賺錢卻不想學?](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/481820331_122146449434564414_9052605497599197724_n-360x180.jpg)

-360x180.jpg)

欣賞謝德祥副總(右)在裝修業的專業實力,並認為天然防潮石膏磚)-360x180.jpg)